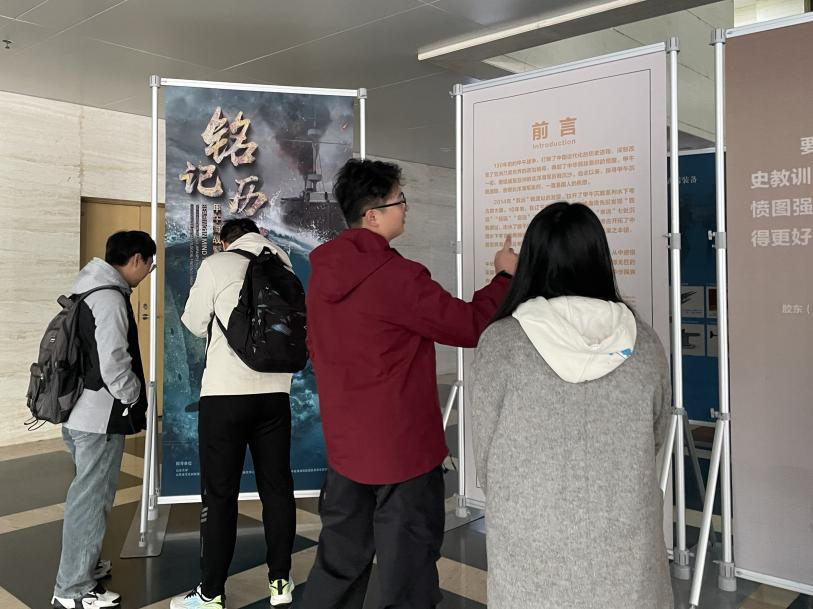

秋意渐浓,历史的回响愈发清晰。为深化党史学习教育,传承爱国主义精神,山东大学历史学院与考古学院本科生党支部于10月21日上午在知新楼A座一楼组织参观“甲午海战暨甲午沉舰水下考古展”。在历史文献与考古成果的交融中,同学们重温甲午风云,感悟民族精神,接受了一场深刻的文化熏陶与专业教育。

展览以“归去”“来兮”“传承”为脉络,如同一部立体的历史长卷,层层递进串联起历史记忆与考古实践。

“归去”篇章回溯北洋海军浮沉。洋务运动时期,北洋海军通过购舰造船筑牢装备根基,兴办学堂培育海军人才,建章立制规范舰队管理,一度成为中国近代海防的巅峰;1894年甲午战争爆发,黄海激战中北洋官兵奋勇抗敌、重创日舰,1895年威海保卫战却因援绝弹尽全军覆没;战后日军无视英烈忠魂,对沉舰爆破拆解、掠夺炫耀,留下民族伤痛。

“来兮”篇章聚焦沉舰重现,甲午沉舰在水下考古工作者的努力下重见天日。在辽宁黄海海域寻得“致远”“经远”等四舰,出水舰徽餐盘、主炮等文物;在山东威海湾探明“定远”“靖远”等三舰遗址,那些破损装甲与武器不仅实证着战争的惨烈,更无声诉说着海军将士们“宁为玉碎,不为瓦全”的英勇时刻,让沉睡历史不再尘封,与能够穿越时空当代人对话。

“传承”篇章聚焦水下遗产的守护与发展,生动展现中国水下考古事业三十余载的深耕之路。展陈中,从多波束测深系统、侧扫声呐等尖端探测设备的模型,到潜水服、呼吸调节器等装备的实物陈列,再到“前期调查—物探调查—潜水调查—考古发掘”的标准化工作流程图,清晰勾勒出中国水下考古从起步到跻身世界一流的发展轨迹。展陈还提及未来将推进旅顺口日俄战争沉船、长江江阴抗日战争沉船及“太平轮”等民用沉船的调查保护,让更多水下文明遗产得以永续传承。

2024级文物全科一班学生张小可表示:“此次参观让我对专业使命有了更深刻的认知与体悟。那些从海底打捞起的文物,不是冰冷的金属与陶瓷,而是考古工作者用技术、耐心与敬畏‘唤醒’的历史见证——‘经远’舰铭牌上的每一道刻痕,都记录着当年的浴血抗争;‘致远’舰徽餐盘的每一寸纹路,都承载着将士们的家国情怀。我们所学的水下探测技术、文物保护方法,不仅是专业知识,更是连接过去与未来的桥梁,是守护民族记忆的钥匙。”

铭记历史,警钟长鸣。中华复兴,日月逾迈,永矢弗谖。甲午战争的惨痛教训,早已刻下“落后就要挨打”的深刻警示;而中国水下考古从无到有、从弱到强的发展,又让我们真切看到,专业力量如何为文化遗产筑起坚实守护。此次党支部参观活动,不仅深化了我院学子对甲午历史与水下考古的认知,更将专业学习与爱国主义情怀紧密相连。它勉励我们以行动推动更多沉睡的文化遗产“重见天日”,让历史的声音清晰回响,让民族的精神代代传承,以青年学子的担当讲好中国故事,为中华民族伟大复兴注入青春力量。