4月11日至12日,由山东大学历史学院主办,河南大学历史文化学院协办的2025年山东大学—河南大学世界史学科建设交流会与本科生论坛在山东济南召开。来自山东大学与河南大学的30余位专家学者与青年学子齐聚一堂,围绕世界史学科建设、人才培养、教学创新及科研合作等议题进行了深入的交流与探讨。

(一)山东大学——河南大学历史学学科建设交流会

山东大学——河南大学历史学学科建设交流会

4月11日下午,山东大学—河南大学历史学学科建设交流会顺利举行。山东大学历史学院与河南大学历史文化学院都具有深厚的历史积淀,在过去的发展中都取得了显著的成就,但现今也面临着相似的挑战。为进一步推动历史学科建设和人才培养,两院负责人与中青年学术骨干就两学院的历史学科现状与未来规划展开了全面交流。

山东大学历史学院院长代国玺和河南大学历史文化学院院长祁琛云作为引言人首先发言。两位院长分别介绍了各自学院的发展情况、学科结构及当前面临的共性问题。之后,两院的中青年学术骨干围绕本科生与研究生的招生和培养、人才引进、科研团队培育和建设、项目申报、创新经费管理制度等方面进行了深入交流。此次交流会有助于深化两院合作,推动学科优势互补,促进两院历史学科高质量发展。

山东大学历史学院院长代国玺发言

河南大学历史文化学院院长祁琛云发言

(二)2025年山东大学-河南大学世界史本科生论坛

论坛合影

4月12日上午,论坛正式开幕。开幕式由山东大学世界史系主任孙一萍教授主持。

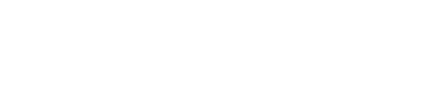

山东大学历史学院、考古学院党委书记刘军首先致辞,她引用习近平总书记关于“历史研究是一切社会科学的基础”的重要讲话,强调历史学科的重要地位。接着,她简要回顾了山东大学的办学历程,并介绍了历史学院的学科结构及研究平台建设情况。同时,她对河南大学建院百年表示祝贺,表示愿与河南大学共同响应国家“教育强国”战略,携手推进世界史专业的高质量发展。河南大学历史文化学院院长祁琛云在致辞中对刘军书记的祝贺表示感谢,并简要介绍了河南大学和历史文化学院的历史沿革与发展现状,阐明了参与学术交流在本科生培养过程中的价值和意义。祁院长希望以本次交流为契机,进一步推动两院本科生层面的合作交流,并预祝论坛圆满成功。河南大学历史文化学院副院长胡浩则介绍了河南大学世界史本科实验班的建设成果,特别是“专业+语言+文化”的融合培养模式取得的成效,他也希望能通过此次两院世界史本科生的学术交流,进一步推动和创新世界史本科生人才培养模式。山东大学世界史学科带头人孙立新教授代表山大参会师生对河南大学师生一行表示热烈欢迎。他指出,两院在地缘与学科建设方面高度契合,具备良好合作基础,强调深化交流、协同发展对促进学科提升的重要性,并期待以教师互访、学生交流为基础,推动资源共享与学科协同发展。最后,河南大学世界史系向山东大学世界史系赠送了新近出版的多部学术著作。河南大学历史文化学院院长祁琛云和山东大学历史学院、考古学院书记刘军分别代表双方出席赠书仪式。

山东大学历史学院—考古学院党委书记刘军致辞

河南大学历史文化学院院长祁琛云致辞

河南大学历史文化学院副院长胡浩致辞

山东大学世界史学科带头人孙立新致辞

赠书仪式

山东大学世界史系主任孙一萍主持

开幕式结束后,论坛进入主旨发言环节。主旨发言由山东大学历史学院孙立新教授主持,河南大学艾仁贵教授和山东大学张新刚教授分别做了题为《文明遗产与中东民族国家构建》和《古代史视野下的区域与文明》的发言。艾仁贵教授指出文明遗产与国家身份认同紧密相关。以埃及、伊拉克、以色列为例,这三国因拥有深厚古代文明而成为欧洲殖民扩张的重点。一战后民族解放运动兴起,二战前后陆续独立,它们纷纷将古代辉煌作为现代国家认同的根源。中东的文明遗产多由殖民者“发现”并利用,19世纪东方学将其塑造为“他者”,伴随拿破仑征服催生埃及学,英国人发掘巴比伦遗址,美英亦在巴勒斯坦推动“圣经考古”。殖民不仅是武力,更是文化侵略。一战后民族觉醒,三国展开本土考古、培养人才、禁止文物流失,通过符号、地名、文物保护等方式重构国家认同,虽成效不一,却表明古代文明成为现代民族复兴的重要支撑。山东大学历史学院张新刚教授以《古代史视野下的区域与文明》为题进行发言。他从吴于廑先生1982年的讲座切入,探讨了古代史视野下的区域与文明结构,提出应从地中海、中亚与欧亚草原三大板块理解古代的交流与冲突。公元前8世纪至公元5世纪,伴随铁器与大规模游牧的出现,希腊—罗马世界、游牧社会与大陆帝国分别形成公民政治、部落制与君主制三种政治形态。由于史料多来自希腊罗马,自我书写与他者叙述不平衡,影响了现代认知。他提出,三者共同构成古代世界的核心结构,这也是理解古代历史的关键。

河南大学历史文化学院艾仁贵教授主讲《文明遗产与中东民族国家构建》

山东大学历史学院张新刚教授主讲《古代史视野下的区域与文明》

山东大学历史学院邹翔教授

河南大学历史文化学院孙银钢副教授

山东大学历史学院孙丽芳副教授

山东大学历史学院邹翔教授、河南大学历史文化学院孙银钢副教授与山东大学历史学院孙丽芳副教授作为与谈人发言。邹翔教授指出艾老师以微观切入、张老师关怀宏大议题,引发深思,并质疑西方为何更重建构,反思中国学界对文化建构的关注不足。孙银钢副教授强调中东文明遗产中殖民与本土遗产交织,难以割裂,应从动态视角理解民族国家构建过程,关注文化遗产跨国流动与符号冲突问题。他建议超越海洋与大河文明的标签化,探索更具解释力的区域文明分析框架。孙丽芳副教授则肯定“根基性想象”概念的启发性,强调古典文明对现代国家构建的重要意义,呼吁弥补历史叙述不均,与全球展开更多对话。

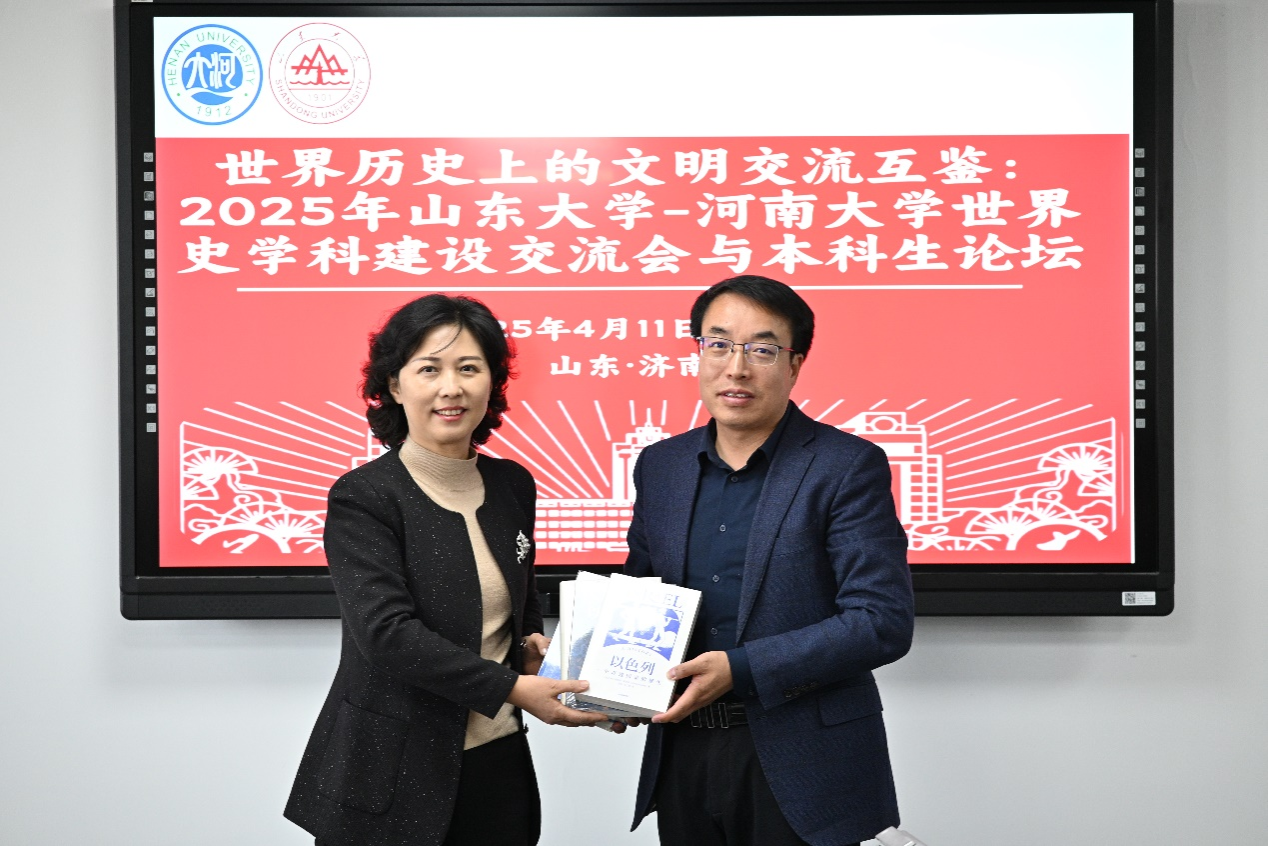

在本科生论坛环节,山东大学与河南大学两校的本科生分两组展开学术汇报。第一组报告会由河南大学历史文化学院王亚萍副教授主持。该组主题涵盖医疗社会史、中世纪意大利政治史以及19世纪犹太史等方向,选题多样。河南大学晏紫妮与李俊涵围绕英国医疗社会史展开汇报;山东大学连紫钰探讨了14世纪佛罗伦萨城市公社的新政治治理秩序;郭文晶则聚焦19世纪末阿尔及利亚的反犹主义舆论,指出其由政法争议激化,逐步走向极端,最终因扰乱社会秩序而引发反思。第二组报告会由山东大学历史学院胡炜权副教授主持。该组主题聚焦近现代欧美社会变迁,展示了扎实的微观史研究。河南大学禹跃冉运用布尔迪厄理论探讨19世纪美国男性权力符号的建构;山东大学陈敬予以剧团为例,解析大萧条前后百老汇演艺市场转型;河南大学刘怡涵从“体质学说”角度解构美国对犹太移民的种族化话语;山东大学贺佳欣基于档案,比较魏玛与纳粹政权退伍军人供养制度,深化了对战争记忆政治化的理解。

本科生学术报告会——第一分会场

本科生学术报告会——第二分会场

论坛闭幕式由山东大学历史学院院长助理张新刚教授主持,两组论坛的学生代表分别总结发言。他们一致感谢老师们在史料运用与写作规范等方面提出的宝贵建议。随后,河南大学历史文化学院胡浩副院长致闭幕辞,他感谢山东大学老师们的精心组织,高度评价了本科生论文汇报的质量与培养成果,并表示期待未来加强多院校合作,推动青年学者和学子持续交流与共同成长。

闭幕式

(三)主题讲座

胡浩教授讲座现场

根据论坛安排,河南大学历史文化学院副院长、特聘教授教授胡浩于4月12日晚为参会师生做了题为《解放、改革与犹太人的现代化历程》的讲座,讲座由山东大学历史学院副教授卢镇主持。

胡浩教授认为,犹太人现代化进程主要分为两个时期:18世纪中后期至19世纪中后期,散居地犹太社会从传统社会迈入现代社会的转型期;19世纪后期到1948年以色列建国,犹太复国主义试图结束犹太人散居状态,创建犹太国家的时期。在第一个时期,解放与改革是犹太人现代化进程中的核心要素。犹太解放运动起源于犹太启蒙运动,后者促进了犹太教育的现代转型和现代犹太历史意识的出现,其倡导的理性主义挑战了拉比权威,也促使犹太人走出“隔都”与主流社会交流。法国大革命时期,拿破仑赋予犹太人公民权的决定正适应了犹太启蒙运动的要求,开启了犹太解放运动的进程。犹太人开始在欧洲获得公民权,融入欧洲社会。犹太教改革运动则进一步推动了这个进程。 但是随着19世纪70年代欧洲激烈的反犹主义终止了犹太人融入欧洲社会的路径,现代犹太复国主义兴起。犹太人的现代化历程进入了第二个时期,也是第二个路径。犹太复国主义要求诉诸政治行动建立一个犹太人的独立国家。当犹太人国家建立后,以色列通过塑造以色列现代国家的形象,如世界犹太人家园、现代民主国家、科技和创新型国家实现了现代化。最后,胡浩教授总结指出,在犹太人的现代化历程中,解放是外部动力、改革是内部动力,其现代化历程是主流思想文化和犹太社会运动综合作用和互相影响的过程。散居地现代化和以色列地现代化两种现代化形态既存在前后相继的关系,也是长期并存的两种形态。犹太社会转型和现代化历程一定程度上也揭示了当代犹太人和以色列的发展经验:犹太人主动迎接和适应现代性,改造和更新的方式不仅摆脱了宗教对其发展的桎梏,而且走上了一条利用传统与现代融合的优势、充分借鉴优秀文明成果,不断提升自我和发展自我的道路。

讲座结束后,胡浩教授与现场师生围绕反犹主义来源、现代巴勒斯坦问题和现代犹太人“隔都”问题等进行了精彩的交流。

文:朱亦丹 郭文晶

图:朱亦丹