青春的脚步,踏响信仰的回声;历史的风骨,铸就前行的灯塔。7月25日-8月2日,山东大学历史学院、考古学院暑期实践调研团心怀感恩与敬畏,踏上“赓续红色精神,重走初心之路”的征程,追寻着八路军115师的奋斗足迹,穿越甘肃南梁、陕西耀金,经过山西吕梁、长治,到达山东莒南,完成了一场跨越陇陕晋鲁四省的对话。

星火南梁——我们从这里再出发

黄土沟壑间,星火可燎原。

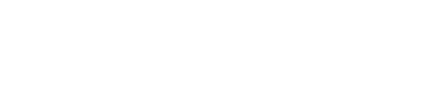

当清晨的曙光照进这片红色土地,队员们与校党委书记任友群等老师们一同来到南梁革命纪念馆,在“星火永熠 人文南梁”山东大学与甘肃省校地合作共建活动上接过队旗,那一刻,大家更加坚定了走好初心之路的信心。

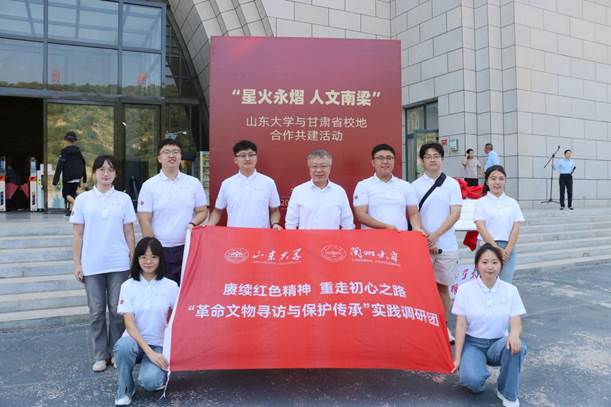

此次社会实践,有兰州大学的同学们结伴同行,大家因共同守护红色记忆、讲述红色故事、传承红色精神而相聚。踏进南梁革命纪念馆,深入学习波澜壮阔的陕甘革命斗争史,一幅幅历史照片、一件件革命文物引着大家一步步踏入那段“把根扎进群众”的热血岁月,深刻体会“面向群众、坚守信念、顾全大局、求实开拓”的南梁精神和“两点一存”的重要意义。

“作为一个南梁人,我必须要讲好南梁故事。”从新疆退伍多年的农民讲解员王有功郑重地说道。军民大生产纪念馆内,他将厚重的历史融进鲜活的民歌、通俗的故事,生动讲解着军民齐心协力将大凤川变成“万宝川”的大生产景象,“自己动手、丰衣足食”的历史场景生动再现,不屈不挠、自力更生的精神激励着队员们直面挫折、克服困难。

“父亲守护了一辈子,我想接过他肩头的担子,完成他未竟的心愿。”旧址管理员龙小云坚定地说道。抗大七分校的窑洞里,斑驳的土墙刻着历史的年轮,也见证了革命战争年代的教育事业发展。坐在教室里,队员们齐上了一堂别开生面的红色教育课,了解了战士们“一面学习,一面生产”的动人故事。

当夕阳为南梁镀上金边,队员们忽然读懂:所谓星火,从不是历史的余晖,它是革命先辈们走过的路,是“王有功、龙小云们”守护的记忆,更是此刻青年眼中不灭的光。

从这里再出发,每一步都是对坚守初心的应答。

文脉照金——我们从这里再求索

青山乡疃里,文脉传千年。

晨曦中的照金,草木间仍回荡着革命的回响。队员们走进陕甘边根据地照金纪念馆,刘志丹、谢子长、习仲勋专题展区里,泛黄的照片与手稿勾勒出先辈们“把红旗插在照金”的壮志,墙上百名无名英雄的肖像,用沉默诉说“一肝忠血洒江山”的赤诚。

一步一个脚印,队员们沿着红军足迹攀登薛家寨。崎岖山路上,寨门、战壕的遗迹渐次展开;半山腰岩洞内,简陋的土炕、狭窄的通道,见证着红二十六军在此建立兵工厂、医院的坚韧。 当年战士们“一面战斗,一面建设”的身影,仿佛仍在云雾缭绕的群峰间穿梭。

“照金的每块石头都记得,什么是扎根群众的力量。”当地老党员的话掷地有声。当暮色漫过薛家寨,队员们深刻体会到:所谓赤焰,是“对党忠诚、浴血奋战、扎根群众”的照金精神,是先辈们用忠诚点燃的星火,更是青年眼中常亮的信仰之光。

从这里再求索,每一步都是对坚定信念的淬炼。

丰碑吕梁——我们从这里再奋进

吕梁峰峦上,丰碑永矗立。

“生的伟大,死的光荣。”走进刘胡兰纪念馆,坚毅的青铜塑像昂然矗立。“怕死不当共产党!”这位15岁的少女,在风雨中成长,在困难中坚守,用短暂而光辉的一生,诠释出忠诚与勇气,“信念坚定,敢于斗争,坚贞不屈,不怕牺牲”的刘胡兰精神激励着队员们不忘初心、砥砺奋进。

“是文物选择了我们,而不是我们拥有了文物。保护和记录它们,是我一路走来克服困难的支撑。”吕梁山革命博物馆馆长高宇峰饱含深情地说道。博物馆内,革命文物见证了八路军115师三战三捷的英勇事迹,激励着大家保护和传承好这些珍贵遗产,让近代的革命斗志与千年的家国情怀在新时代完成精神接力。

从这里再奋进,每一步都是对红色精神的传承。

烽火太行——我们从这里再冲锋

太行岚深处,烽火淬初心。

骄阳下的武乡,红墙映着八路军太行纪念馆的飞檐。展厅内,群众缝制的军鞋针脚细密紧实,每一针都藏着“最后一尺布送前线”的深情。百团大战专题展柜前,长子县村民带领乡亲拆铁路、妇女们昼夜赶制军袜的故事,让“兵民是胜利之本”的真理愈发清晰。驻足于将领馆姓名墙前,队员们仿佛听见“宁肯前进一步死,决不后退半步生”的呐喊,那是刻在太行岩石上的忠诚。

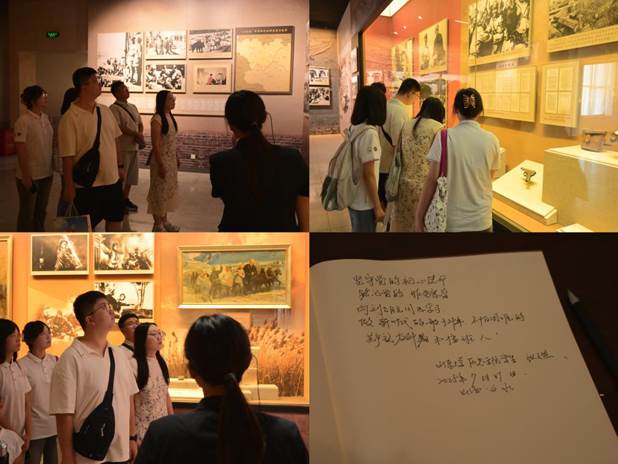

午后的王家峪,土墙石瓦间藏着岁月的密码。总部会议室墙上泛黄的华北地图仍能看清红色标注,那是八路军总部指挥华北抗战的智慧印记。老井旁的石碾子凹槽深深,记录着军民共碾军粮的日夜,浸透着“自己动手、丰衣足食”的奋斗滋味。这些留存的遗迹,生动再现了八路军与太行群众同甘共苦、并肩作战的峥嵘岁月。

沿着陡峭的山路继续前行,黄崖洞兵工厂旧址内当年的车床、风箱遗迹尚存,岩壁上的防空洞深邃幽暗。讲解员介绍,这里曾是八路军重要的武器生产基地,战士们在日军的严密封锁下,用简陋设备造出大量枪支弹药,“一把铁锤锻利刃”的坚韧,在锈迹斑斑的工具上刻下深深印记。

长治烈士陵园内松柏苍翠,纪念碑前的浮雕上,战士们冲锋的姿态栩栩如生,烈士名录墙上密密麻麻的名字,记录着为太行解放献出生命的忠魂。队员们敬献花篮,在默哀中聆听着“狼牙山五壮士”式的本地英雄故事,墓碑上“为有牺牲多壮志”的题字,与山间的风共鸣成悲壮的交响。

山西抗日五专署旧址的青砖灰瓦间,藏着敌后抗日的智慧。展柜里的布告、书信见证着“发动群众、建立政权”的艰辛,墙角的电话机仿佛还能传来紧急联络的电流声,诉说着“在敌人眼皮底下闹革命”的勇气。

所谓烽火,是枪林弹雨中军民共筑的堡垒,是“艰苦奋斗、军民同心”的太行精神,更是代代相传的冲锋号角。

从这里再冲锋,每一步都是对勇毅前行的肯定。

薪火齐鲁——我们从这里再担当

沂蒙红旗下,薪火续相传。

莒南大店,山东省政府和八路军115师司令部旧址的红墙映着朝阳。全民族抗战爆发后,随着抗战形势的发展,党中央果断作出“派兵去山东”的战略决策,八路军115师等主力部队铁流东进,扎根齐鲁大地,同山东军民并肩作战,在枪林弹雨中筑起坚不可摧的抗战堡垒。

时任八路军115师政委的罗荣桓元帅,正是山东大学的校友。他同八路军115师的战士们一道,建设铁的模范党军,书写了军政兼优的光辉篇章,凝聚起军民“水乳交融、生死与共”的鱼水深情。罗荣桓元帅坚定的革命意志、实事求是的工作作风、一心为民的崇高精神,成为跨越时空的精神火炬,激励着山大学子在新时代的浪潮里主动作为,书写“薪火齐鲁”的新篇章。

从这里再担当,每一步都是对使命在肩的续写。

九日征途,丈量红色热土。这不仅是一次地理空间的跨越,更是一场与革命先辈的深度对话,让队员们将那段峥嵘岁月还原成为可触、可感、可对话的实践课堂,把先辈留下的精神密码,转化为指引队员们奋勇前行的行动坐标。

山河作证,初心始终如磐。未来,作为山大学子,队员们将以赤子之心讲好红色故事,以敬畏之心守护革命文物,以创新之心活化历史记忆,以担当之心传承红色基因,服务地方历史文化发展,助力文化强国建设。

【作者:文/王孚苓、梁浩然 图/张昱晨、李佳璇、李涵禹 责任编辑:王兴兴】